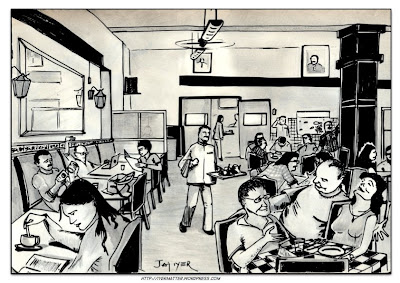

ठीक इसी वक़्त क्या हो रहा है भीतर... सारी व्यवस्था में अपने होने की त्रासदी नज़र आ रही है। आस-पास घट रहे बहुत सारे में, कुछ है जो घर कर रहा है। यह सब एक चित्र सा है... सामने बैठा एक आदमी पढ़ रहा है, पर ध्यान कहीं ओर है। एक लड़की कॉफी पी रही है, लड़का पैसे देने कॉऊटर पर गया है.. ठीक इसी वक़्त एक वड़ा लेकर लड़की की तरफ बढ़ रहा है। मेरी निग़ाह उससे मिली... वह मुझे ही देख रहा था...उसके देखने में घूरने सा भाव थोड़ी मात्रा में था। मैंने निग़ाह हटा ली... कुछ देर बाद वापिस उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रहा था। अभी उसके देखने में घूरने का भाव ज़्यादा बढ़ गया था। ’मैं उसे लिख रहा हूँ...’ यह शायद वह भांप गया था। मेरे ठीक पीछे एक लड़का बहुत धीमी आवाज़ में लड़की से बात कर रहा था.... उसके सुर में सफाई देने का भाव ज़्यादा था, लड़की शांत थी।

मैं उठा और मैंने एक कॉफी ऑडर की... जो रंग शंकरा (बैंग्लोर का थियेटर...) कैफे का मालिक है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, उसका अभिवादन मुझे बहुत पसंद है, अभिवादन के साथ उसके चहरे की सहज मुस्कान के तो क्या कहने। कॉफी देते हुए उसने, इतने दिनों में पहली बार मुझसे पूछा कि आप कौन सा नाटक कर रहे है... मैंने नाटक के बारे में जानकारी दी...। मैं जब अपनी टेबल पर वापिस आया तो मुझे लगा कि... मैं तो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। मैं भागकर कॉऊटर पर गया उसका नाम पूछा... उसने वही अपनी सहज मुस्कान ओड़े हुए कहाँ...”ऎलन...”, मैंने नाम की तारीफ की और वापिस अपनी जगह आकर बैठ गया।

शाम के साड़े पाँच बज रहे हैं.... सूरज मेरे पीछे है...। कैफे में, किसी के भी प्रवेश करने के पहले उसकी परछाई रेंगते हुए मेरे बगल से निकलती है..., फिर वह आदमी प्रगट होता है.... महज़ परछाई को देखने से लगता है कि कोई विशाल आदमी प्रवेश करने वाला है... पर प्रगट होते ही वह हमेशा इंसानों जैसा ही एक साधारण इंसान निकलता है... जिसकी तसल्ली है।

मेरे सामने बैठे ’जय’ ने, घड़ी की तरफ इशारा करके कहाँ कि... रिहर्सल का टाईम हो रहा है.... और मेरी निद्रा टूट गई...। हाँ, फिर रिहर्सल.... एक और नाटक और उसकी एक और रिहर्सल... नहीं यह थकान नहीं है... यह जीवन है... जैसे.. फिर एक और सुबह और फिर एक और पूरा का पूरा दिन सामने... जैसे कोई बात...। मैं उस चित्र के बाहर निकला... फिर कैफे के... फिर रंग शंकरा के... और फिर... खद के...।